Origines de la guimbarde

Avec l'aimable autorisation de Michael Wright, je vous propose une traduction de son article "The search for the origins of the Jew’s harp", Silk Road newsletter, Spring 2005.

"A la recherche des origines de la guimbarde", par Michael Wright

En tant que joueur de cet instrument de musique appelé "guimbarde", les deux questions les plus fréquemment posées par mes auditeurs sont "D'ou vient ce nom ?" et "D'ou vient cet instrument ?". Un des aspects motivants, et en même temps frustrant, des recherches sur les instruments populaires est le manque de matériel avec lequel nous pouvons travailler. Les auteurs les plus anciens ne considéraient tout simplement pas l'instrument comme digne de recevoir des commentaires, et si c'était le cas, c'était souvent en termes tournant à la dérision. Ne méritant pas d'études sérieuses, comme beaucoup d'autres objets, une fois que la nouveauté était passée, ou que l'instrument eut été cassé, il était jeté. Néanmoins, nous avons assez d'informations pour comprendre un instrument manufacturé et joué dans le monde entier, fabriqué par des artisants ou produits en masse, sous de nombreuses formes, reflets des matériaux disponibles pour le fabriquant, et d'une origine ancienne.

Cet article explique ce qu'est une guimbarde, et l'attirance qu'elle exerce, explique brièvement ce que nous savons sur son nom Anglais (jaw or jew harp), regarde les preuves archéologiques, considère la relation entre les instruments en Asie et en Europe, et finalement, leur possible transfert d'est en ouest.

Qu'est-ce qu'une guimbarde ?

La première chose à reconnaitre, est que les guimbardes sont des instrument de musique subtiles, avec une extraordinaire variété de formes, de tailles, et de méthodes de jeu. Elles sont internationales, fabriquées d'un bout à l'autre du monde, depuis la Polynésie, l'Asie et l'orient russe, jusqu'à l'Europe et les Etats Unis. Elles sont connues au Moyen-Orient, et en Afrique, bien qu'elles y aient été exportées depuis l'Europe, ou introduite en tant qu'objets d'échange par les premiers colons, et qu'elles n'apparaissent pas comme native de ces pays.

Une guimbarde est un instrument à anche unique (anche libre), dont il existe deux types : idioglotte, quand l'anche vibrante, ou languette de l'instrument est coupée dans une seule piece de bois, de bambou, d'os, ou une fine plaque de métal (comme le laiton), et hétéroglotte, quand il y a un cadre forgé ou plié auquel est fixée une languette de métal flexible.

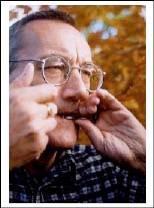

Jouer de la guimbarde requière trois éléments : l'instrument, la bouche du joueur, et un moyen d'activation. La bouche joue le rôle de caisse de résonance, et bien que la guimbarde par elle même n'a d'autres qualité musicale que la note fondamentale produite par la languette lorsqu'elle passe dans le cadre, d'autres notes peuvent êtres produites par le joueur, en changeant la forme de sa bouche, principalement en utilisant sa langue pour rendre la "caisse de résonance" plus grande ou plus petite. Pour produire une note grave, la langue du joueur est placée a l'arrière de la bouche, et pour produire une note aiguë, la langue du joueur est placée vers le haut. (fig 1)

Fig. 1. vue en coupe d'une guimbarde et de la bouche - position "note aigue"

La guimbarde a été caractérisée en tant qu' "idiophone pincé", c'est à dire un instrument avec lequel le son est produit par la mise en vibration de la masse de l'instrument lui même, et en tant qu'"aérophone", c'est à dire produisant le son principalement en mettant en vibration une masse d'air - un argument qui a toujours cours.

Le nom

Dans le monde, environ 1000 noms différents ont été recensés pour cet instrument. Les langues européenne utilisent principalement les termes bouche, et parfois lèvres ou dents, combiné à trompe ou harpe. Trompe est utilisé de nos jours en Europe, sous diverses formes et orthographes, tellles que mondtrom en Neerlandais, et tromp en Flamand. Harp est utilisé dans les pays scandinaves, comme en Norvège, munnharpa, Danmark, mundharpe, et Finlande, huuliharpu. On trouve le terme doromb en Hongrie, drymba en Ukraine, et drombulja en Serbie. En allant plus à l'est, nous avons des variations autour de komys, kupus et khomus en Asie du Nord et de l'Est, alors que morchang, morsing, danmoi, genggong sont respectivement trouvés en Inde, au Vietnam, et en Indonésie. D'une façon génerale, en Asie, le nom de l'instrument évoque le matériau dans lequel il est fabriqué, ainsi que des termes et des sonorités relatifs aux animaux et insectes, alors qu'en Europe, il a des connections plus humaines, et des noms d'autres instruments de musique. Il y a en plus l'usage de termes dérogatoires comme laquet, babiole et ronflement (lackey, bauble and snore) [Bakx 2004]

L'anglais est la seule langue dans laquelle il y ait une association avec une catégorie humaine particulière. Nous n'avons aucune idée de pourquoi cet instrument est connu en tant que jew's harp ("harpe juive"), simplement que ce nom reste le plus ancien connu à ce jour. L'instrument n'a rien à voir avec la culture musicale juive, et ce nom amène la confusion quant à l'endroit d'où il vient, car il y a une croyance, naturelle, mais erronée, en des origines Moyen-orientales. Le préfixe jew's est utilisé uniquement en Anglais, et dans une petite partie de l'Allemagne, et identifie l'instrument dans un document daté de 1481 en tant que jue harpe et jue trumpes. La pertinence de ce document, un compte rendu de douanes, ne peut être sous estimé, car il ne donne pas seulement un nom ancien, mais aussi un port d'origine, Arnemuiden, a l'ouest d'Anvers, et le marchand par qui l'expédition a été prévue, un certain William Codde. Il indique aussi clairement que les noms de jue harpe et jue trumpes étaient d'usage courant à la fin du 15ème siècle, et connus tant de l'officier des douanes que du marchand [Wright 2004]. Le terme jaw (mâchoire) harp n'est pas rencontré avant le milieu du 18ème. Il y a eu une hypothèse suggérant que l'instrument aurait été appelé trump, du Français trompe, mais il manque des preuves claires. Cependant, ce nom est encore employé de nos jours dans certaines partie de l'Irlande et de l'Ecosse.

Excavations archéologiques en Europe et dans le Royaume Uni

Retracer l'histoire d'un instrument dépend largement des découvertes archéologiques et de l'étude des types d'instruments traditionnels comme ceux utilisés actuellement ou récemment. La recherche ethnomusicologique comprends l'étude des collections des Musées tels que le Musée de l'Homme en France, le Pitt Rivers Museum et le Horniman Museum au Royaume Uni, ainsi que des études menées par des universitaires Soviétiques et leurs successeurs. Les collections présentent des exemples plus nombreux, mais ils leur manque l'authenticité historique des excavations actuelles quand il s'agit de lier les types à l'âge. Les découvertes archéologiques d'idioglottes sont extrêmement rares, principalement à cause du climat local et des matériaux utilisés, mais quand ils existent, ils sont aussi extrêmement anciens, entre 2000 et 2400 ans. Les excavations d' instruments héteroglottes sont beaucoup plus courantes, bien qu'il ne s'agisse presque exclusivement que de cadres. Parfois on trouve les fragments de l'anche la où elle était fixée au cadre, mais parce que l'anche est la partie la plus fragile, constamment en mouvement lors du jeu, actionnée avec le doigt et vibrant librement dans le cadre pour produire une note, elle se casse fréquemment. Sans sa languette, une guimbarde est complètement inutilisable pour faire de la musique, mais un cadre servant de crochet de porte à été trouvé a Hawkshill, Angleterre [Elliston-Erwood 1943].

L'âge des découvertes est souvent discuté ardemment, et un datage précis est difficile, particulièrement pour la période après guerre. Par exemple, trois guimbardes, découvertes au 19ème siècle sur les sites Gallo-Romains de Rouen et Parthenay, en France, ont causées l'excitation dans le milieu de la guimbarde, un nombre assez important d'instruments du milieu du 20ème siècle ayant été trouvés dans le sud-est de l'Angleterre et datés comme étant Anglo-Saxons (fig. 2 et 3). Mais ils y a des problèmes. Premièrement, alors qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les instruments viennent de sites Gallo-Romains et Anglo Saxons, ils ont pu êtres déposés la à une date plus récente, et sont parfois décrits comme des excavations de surface. Deuxièmement, lorsqu'on s'intéresse à la façon dont l'instrument est arrivé en Europe, il n'y a aucune preuve de populations indigènes de l'empire Romain l'utilisant, et à ma connaissance, aucune réference par des auteurs Romains que de tels instruments étaient joués. Mon souci avec les découvertes Anglo-Saxonnes est la similarité avec les guimbardes découvertes sur un site Nord américain du 18ème siècle. Nous devons soit accepter que la forme du cadre reste identique depuis les Anglo-Saxons jusqu'à l'époque du colonialisme Américain, ou que les instruments Anglo-Saxons sont en fait du 18ème siècle [Kolltviet 2000, p. 390].

Fig. 2. Guimbarde “Romaine”.

Fig. 3. Guimbarde“Anglo-Saxonne”.

Une des excavations les plus anciennes vient d'Uppsala, en Suède, et est datée du 13ème siècle (Fig. 4). Elle se distingue nettement, en forme d'épingle à cheveux, sans la forme d'arc caractéristique associée aux instruments modernes.

Fig. 4 Guimbarde d' Uppsala.

Gjermund Kolltviet a terminé récemment une thèse de doctorat sur 850 excavations archéologiques, et la publication de sa recherche étaient attendue pour la fin 2004. Il a utilisé un système typologique pour fournir une explication quand aux âges relatifs des guimbardes à travers l'Europe, sa théorie de base étant que les instruments les plus anciens sont proches de la découverte d'Uppsala, et que, l'instrument évoluant, la forme d'arc est devenue plus prononcée, et l'embouchure est devenue plus courte (Fig. 5) [Kolltviet 2000, p. 389].

Fig. 5. Theorie de Gjermund Kolltviet.

On trouve des références visuelles en Europe remontant jusqu'au 14ème siècle, les plus anciennes vennant du sceau de la famille Trompii de Grüningen, à proximité de Aarburg, Suisse, datant de 1353, et c'est sans aucun doute une guimbarde, d'un type récent si on accepte le système de Kollviet (Fig. 6) [Crane 2003, p. 3]. Il y a en Angleterre une fantastique série d'émaux miniatures, représentant des anges jouant différents instruments de musique, sur la crosse de William de Wickham, qui se trouve dans la chapelle du New College à Oxford. L'un d'eux ne montre pas seulement clairement une guimbarde, mais aussi l'ange actionnant la languette de l'instrument avec son doigt (Fig. 7). Il y a aussi de nombreux filigranes de la fin du 14ème siècle, sur une large zone du Nord de la France et des Pays-Bas [Crane 2003, p. 4].

Par conséquent, les seules dates sur lesquelles on puisse compter pour l'Europe sont les instruments du 13ème siècle découverts en Suède, et les images du sceau et de la crosse de New College, datant de la deuxième moitié du 14ème siècle.

Fig 6. Sceau de la famille

Trompii.

Fig. 7. Ange de la crosse.

Origines

Plus à l'est, les découvertes archéologiques donnent un aperçu alléchant du 4ème siècle avant JC (Fig. 8), mais elles sont peu nombreuses, éloignées, et les écarts de dates sont immenses. L'étude des instruments locaux collectés par les musées apporte une meilleure vision de l'énorme variété d'instruments. Fusionnés, ces deux sources permettent d'établir une carte plus grande, et plus aventureuse. (carte 1)

Fig. 8. Dessin Chinois - 300 ans avant JC.

La théorie la plus probable et la plus fascinante suggère une origine Asiatique, bien qu'il n'y ai pas de preuve pour soutenir cette hypothèse. Les instruments en bambou sont joués dans toute l'Asie et la Polynésie, à cause de la structure basique de cette anche, il est possible que l'instrument ai évolué de différentes manières indépendantes plutôt que depuis une source unique. Les types polynésiens, par exemples, demandent au joueur de trouver un endroit spécifique de l'anche, qui sera frappé avec une partie osseuse de son poignet ou de son avant bras pour permettre à la languette de vibrer.

D'autre part, Philippines et Nord Vietnam possèdent des instruments actionnés avec le pouce ou un autre doigt. Cependant, on trouve une méthode commune de Bali à la Sibérie, du Japon au Népal, la mise en vibration avec une ficelle (fig. 9). Ce type d'instrument à été découvert en Mongolie Intérieure, daté du 4eme siècle avant notre ère (date non confirmée).

Fig. 9. Guimbarde en bambou à ficelle

L'estimé musicologue Curt Sachs suppose que le changement du bambou au métal est possiblement intervenu dans le Nord de l'Inde [Sachs 1917]. Sibyl Marcuse souligne que les instruments de Taïwan et d' Engalio ( Iles Philippines) représentent un type transitionnel, car ils sont idioglottes par leur forme, mais hétéroglottes par leur facture (Fig. 10) [Marcuse 1965, p. 264]. On les trouve cependant sur des îles à la périphérie est de la zone de répartition connue de la guimbarde. Un cadre en bambou ou en bois avec une languette métallique, produits au Vietnam, ont les caractéristiques d'un instrument hétéroglotte, mais pourraient aussi bien être issus du modèle métalique, mais utilisant les matériaux locaux. Ce qui apparait, c'est que les instruments idioglottes sont concentré autour de l'Asie, et les instruments hétéroglottes autour de l'Europe (cartes 2 et 3).

Fig. 10. Guimbarde "transitionnelle"

Le déplacement de l'Est vers l'Ouest

Théoriquement, l'instrument a pu être développé en Europe dans sa fome propre, et non pas à partir d'instrument en bambou. Je pense que c'est improbable, toutes les preuves montrant un instrument complètement formé à son arrivée en Europe. Cela signifie que les instruments se sont déplacés d'Est en Ouest, et les moyens les plus probables en sont les routes commerciales ou les migrations. David Christian suggère que quatre zones culturelles peuvent être identifiées, qui ont une influence sur la région couverte par la Route de la Soie. Il note que :

les accès importants vers l' Eurasie Intérieure passaient par les frontières nord et nord-ouest de la Chine; par les frontières de l'Asie Centrale avec l'Iran et l' Afghanistan, et les passages dans le Caucase; et par le passage entre la Mer Noire et les Carpathes qui arrivent des Balkans... canalisant des influences particulières de l'Eurasie Extérieure vers des régions particulières de l'Eurasie Intérieure.

Les régions occidentales indiquées sont l' Oural et la Mer Caspienne, influencées par la Méditerranée, la Mésopotamie, et l'Europe; celles du sud sont l'Asie Centrale et le Kazakhstan, influencées par l' Iran, l' Afghanistan et l' Inde; celles de l'est le Zungar, le Kansu (provinces du nord-est de la Chine), et la Mongolie, influencées par la Chine, avec un impact limité au nord, allant de la Scandinavie au détroit de Béring [Ibid.]. Relier ces guimbardes aux régions dans les quelles elles sont jouées nous montre un chemin par lequel elles ont pu se propager, particulièrement depuis le sud et l'est (carte 4)

Pour revenir aux excavations Gallo-Romaines en France, ils y avait des échanges commerciaux entre Rome et l'Inde, il est donc possible que les instruments soient arrivés en Europe de cette façon. Cependant, sur la partie Occidentale de la Route de la Soie, alors qu'on aurait pu s'y attendre, on ne retrouve aucun instrument joués par les peuples indigènes dans d'autres régions au nord.

Voir La Carte En Grand Format

Carte 1. Types de guimbardes dans le monde.

Voir La Carte En Grand Format

Carte 2. Régions des guimbardes idioglottes.

Les excavations archéologiques Anglo-saxonnes ont pu arriver via l'invasion des Huns au 4ème siècle, particulièrement parce que beaucoup d'instruments ont été trouvés au nord de la mer Caspienne. Il y a donc un lien est/ouest plus rationnel. Etant donné la théorie selon la quelle les Huns seraient originaires de l'extrême est de la steppe Eurasienne comme le Xiongnu (Hsiung-nu), et la guimbarde en bois trouvée sur un site funéraire en Mongolie, cela semble possible. Les mouvements des peuples Turks du 6ème et 7ème siècle sont aussi prometteurs ; les routes commerciales post-Marco Polo et les invasions Mongoles, font toutes deux sens dans le cadre d'une dispersion culturelle potentielle, mais prennent possiblement place un peu tard.

Carte 3. répartition des guimbardes hétéroglottes.

Bien que rares, des guimbardes ont été trouvées sur des sites archéologiques au Bashkortostan, dans l'Altai, dans l'Oblast de Khanty-Mansi, en Bouriatie, en République de Sakha (Yakutsk, Vilyuisk), en Chine (Mongolie Intérieure) and Mongolie (carte. 4). Je possède des dessins des instruments du Bashkortostan, et de Mongolie Intérieure, mais à l'heure actuelle, pas des autres. Il est donc difficile d'assurer qu'il existe des schéma de type ou de développement, bien qu'avec si peu d'éléments, cela serait de toute façon hautement conjecturelle. Les excavations de Finlande font d'excellentes comparaisons avec celles jouées en Afghanistan, et il faut souligner que l'importance des instruments modernes comme représentations indicatives des traditions d'un peuple particuler reste soumis à spéculation.

Voir La Carte En Grand Format

Carte 4. Zones culturelles.

Conclusion

La guimbarde est un instrument international, qui est possiblement originaire d'Asie, et qui aurait voyagé jusqu'en Europe, arrivant autour du 13ème siècle. Les preuves archéologiques peuvent repousser cette date plus en arrière, et une trouvaille Romaine substantielle serait une découverte formidable, comme le serait tout instrument découvert sur la partie occidentale de la Route de la Soie. La guimbarde apparait en Europe dans sa forme aboutie. Les types plus anciens peuvent être en forme d'épingle à cheveux, la forme d'arc de cercle, commune de nos jours se développant plus tard, mais aucun idioglotte parmi les excavations. Ceux ci ont pu être en bois, et s'être décomposés, mais l'absence d'autre description ou d'indication à propos d'un instrument en évolution infirme sérieusement l'idée d'une existence avant 1200.

A n'en pas douter, c'est une instrument ancien. Les excavations sont mises en lumière petit à petit, et la tableau devient plus clair, mais c'est la mise en commun d'informations extérieures aux recherches archéologiques spécifiques et aux collections musicologiques qui peut faire avancer ces théories.

About the Author

Michael Wright joue de la guimbarde depuis la fin des années 60, et a étudié l'implication sociale et l'usage de cet instrument, particulièrement au Royaume Uni et en Irlande au cours des 6 dernières années. En tant que joueur, il s'est produit au cours de festival folk en Angleterre et en France, ainsi qu'en 2003, ou il fut le premier joueur de guimbarde participant au concert d'ouverture de la "Galpin Society and American Musical Instrument Society". En tant que chercheur, Michael a publié des articles aux sujets variés, tel que la première mention du nom en langue anglaise, les registres douaniers de 1545 à 1765, la guimbarde et la loi, et les techniques de jeu des différentes versions de cet instrument dans le monde. En tant que professeur, il anime régulièrement des ateliers sur le jeu de la guimbarde, et donne des conférences sur ces recherches. Le but de Michael est d'aider à relever l'image de cet instrument international, historique, et versatile.

References

-

•Bakx 1998

Phons Bakx. The 1000 Names of the Jew’s Harp. Foundation Antropodium, 1998. -

•Christian 1998

David Christian. A History of Russia, Central Asia and Mongolia. Oxford: Blackwell, 1998 -

•Crane 2003

Frederick Crane. A History of the Trump in Pictures: Europe and America. Mount Pleasant, Iowa: 2003. -

•Dourdon-Taurelle and Wright 1978

Geneviève Dourdon-Taurelle and John Wright. Les Guimbardes du Musée de l’Homme. Paris: Institut d’ethnologie, 1978. -

•Elliston-Erwood 1943

F.C. Elliston-Erwood. “Notes on Bronze Objects from Shooters Hill, Kent and Elsewhere and on the Antiquity of ‘Jew’s Harps’.” Archaeologia Cantiana being Transactions of the Kent Archaeological Society, 56 (1943): 35-40. -

•Kolltviet 2000

Gjermund Kolltviet. “Archaeological Jew’s Harp Finds in Europe: Chaos or Coherence?” In: Studien zur Musikarchäologie.2 vols., Vol. II: Musikarchäologie früher Metallzeiten. Ellen Hickmann et al., eds. Rahden: Verlag Marie Leidorf, 2000. -

•Marcuse 1965

Sibyl Marcuse. Musical Instruments, A Comprehensive Dictionary. London: County Life Ltd, 1965. -

•Sachs 1917

Curt Sachs. “Die Maultrommel. Ein typologische Vorstudie.” Zeitschrift für Ethnologie, 49 (1917): 184-200. -

•Wright 2004

Michael Wright. “Jue Harpes, Jue Trumpes, 1481.” Journal of the International Jew’s Harp Society, 2004.

Note

-

1.1. Dourdon-Taurelle et Wright 1978 utilisent un classement des guimbardes basé sur l'orientation de l'anche, ou languette par rapport à la main. Cet article utilise le système plus usuel de Sachs, qui différencie hétéroglotte et idioglotte.